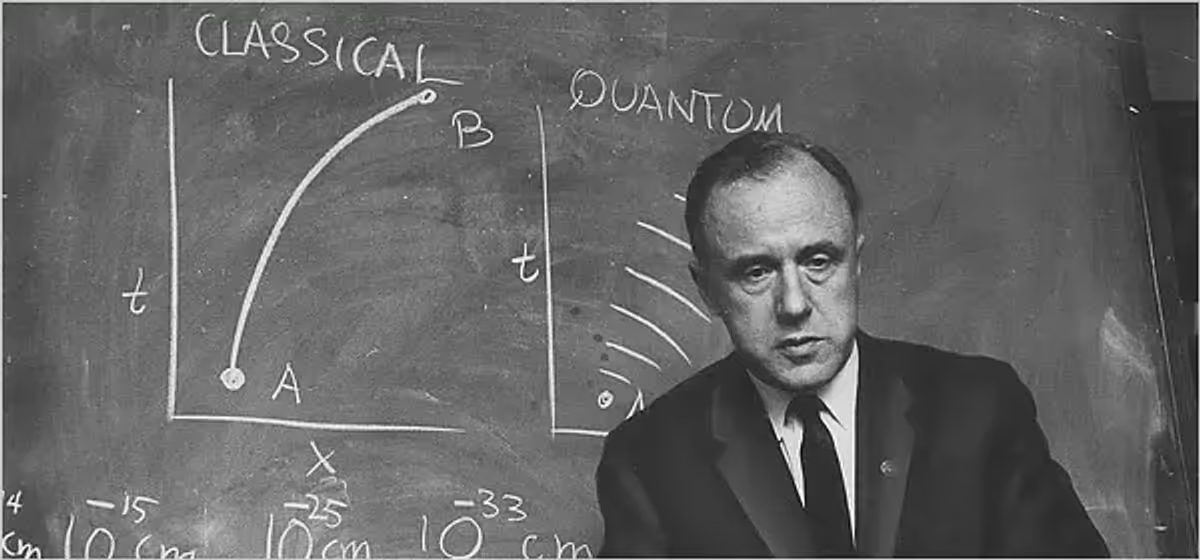

约翰·惠勒

约翰·惠勒(John Archibald Wheeler,1911-2008)是美国著名理论物理学家,在现代物理学发展史上留下了深远的影响。他不仅是广义相对论领域的重要学者和宗师,更是创造了诸多物理学重要概念。“黑洞”、“虫洞”等广为人知的术语都是由他首次提出。

作为物理学界的重要人物,惠勒与20世纪最伟大的物理学家都有着密切联系。他曾在哥本哈根跟随玻尔学习一年,成为著名的哥本哈根学派成员;后来又成为爱因斯坦晚年的研究伙伴,致力于完成爱因斯坦未竟的统一场论研究。在二战期间,他还参与了曼哈顿计划的研究工作。

惠勒在长期的物理学探索与实践过程中,逐渐形成了一套独特的世界观。他提出了著名的”It from Bit”(万物源于比特)理念,认为信息是构建物理世界的基础。在他看来,宇宙是一个参与式的系统,观察者通过测量和观察行为参与到宇宙的实在性构建中。这种观点暗示着一个深刻的可能性:宇宙像是一个巨大的自激回路,我们当下的观察行为不仅仅是被动地接收信息,而是在某种程度上参与并影响着宇宙的创生过程。

信息、物理学与量子:探寻内在联系

下面我尝试翻译《信息、物理学与量子:探寻内在联系》(Information, Physics, Quantum: The Search for Links)这篇论文。这篇论文是惠勒在1989年发表的,当时他已经是80岁高龄。

概述

通过回顾量子物理学和信息论,本文尝试回答”我们所感知的物理世界是如何产生的“这个古老的问题。我们无法逃避以下四个结论: (1)世界不可能是一台巨型机器,不可能被任何预设的连续物理定律所支配。这表明,物理现象的本质不是机械的、确定的,而是更加复杂和动态的。这表明,传统的连续体概念在微观尺度上不再适用。 (2)在微观层面,空间、时间或时空连续体这样的概念并不存在。 (3)标准量子理论中常见的概率函数或泛函、波动方程或泛函波动方程,仅仅提供了连续性的理想化描述,而这种情况恰恰掩盖了它们所源自的信息论本质。 (4)在物理学的描述中,没有什么比基本量子现象更接近本源了,这种现象即是通过仪器中介来提出是-否物理问题并获得答案的基本行为,每一个物理量,每一个”它”(it),其最终意义都是一个二元的是否指示,这就是我们用”万物源于比特”(it from bit)这句话概括的结论。

量子物理学需要一个新的现实观

虽然开普勒、牛顿和爱因斯坦给我们带来了认知革命,而进化论强加给我们的生命故事更加令人震惊。但后续几十年、一百年、甚至一千年后,任然会有不断冒出的新观念对已有观念产生巨大的冲击。而20世纪物理学最重要的冲击是量子力学,以及量子力学的核心原理——互补性原理。 正如玻尔告诉我们的,我们需要”从根本上改变我们对物理世界的原有认识,对物理现象进行新的解释”。这超越了爱因斯坦在1908年关于重视量子力学的呼吁:“量子这件事情极其重要且困难,每个人都应该投入其中”。玻尔这番话引导我们走向最高目标:从世界的本质推导出量子。

如何在如此艰巨的困难面前朝着一个伟大的目标迈出步伐?为了寻求理解,我们提出了三个问题,四个否定和五个线索。

3个问题:

- 存在是如何产生的?

- 量子世界是如何产生的?

- 在众多观察者和参与者中,为什么会有一个’唯一世界’存在?

四个否定:

- 没有龟塔

- 没有法律

- 没有连续体

- 没有空间,没有时间

五个线索:

- 边界的边界为零

- 没有问题?没有答案!

- 超哥白尼原理

- ”意识”

- 更多就是不同

“万物源于比特作”作为量子、物理学和信息的指南

在缺乏初步想法或工作假设的情况下,这些问题、否定和线索尚待讨论,无法推动我们前进。如果我们害怕错误,就会一直停滞不前,发动机发明者约翰·克里斯说过“先启动它,看看为什么它不能运转!”,本着这种精神,我不断提出各种假设,其中最有效的假设是”万物源于比特“。换句话说,每一个粒子、每个力场,甚至是时空连续体——其功能、意义和存在本身,都完全源于(在某些情况下可能是间接地)通过仪器获得的是否问题的答案,即二元选择,也就是比特。

“万物源于比特”这一理念象征着:物理世界中的每一个事物,在其最深层的本质上,都源自于某种非物质的根源和解释。我们所称之为”现实”的东西,归根结底是来自于通过仪器提出”是-否”问题并记录其反馈的过程。简而言之,所有物理现象的本源都是信息论的,而我们生活的宇宙是一个参与式的宇宙。

让我们用三个例子来说明”万物源于比特”这个主题。

第一个例子:光子的探测 当我们在光源前放置一个偏振器,并在光电探测器前放置一个偏振分析仪时,我们实际上在问一个简单的”是”或”否”问题:“在特定的一秒内,探测器是否记录到了一次点击?“如果答案是”是”,我们通常会说”这是一个光子造成的”。然而,我们清楚地知道,这个光子在发射之前和探测之后并不存在。任何关于光子在传播过程中”存在”的讨论,实际上只是对一次计数事件的夸大描述。这个”是”或”否”的回答构成了一个不可分割的信息比特。正如Wootters和Zurek所证明的那样,光子是无法被克隆的。这一例子表明,光子的”存在”本质上是由信息的提取和记录决定的,而不是某种独立于观察的实体。

第二个例子:Aharonov-Bohm效应 Aharonov-Bohm效应展示了信息在物理过程中的核心作用。在这个经典实验中,电子通过一个双缝装置,而磁通量被包含在两个电子束之间,但并不直接接触电子束。尽管电子在运动过程中并未感受到磁场,但它们的干涉条纹却会因为磁通量的存在而发生移动。这一现象揭示了一个深刻的事实:电磁势(而不是直接的磁场)影响了电子的行为。换句话说,物理现象并不仅仅依赖于直接的物理相互作用,而是依赖于信息——即电磁势的存在和分布。这种信息通过实验装置被编码,并通过电子的干涉模式被解码。干涉条纹的移动是一个整体的信息现象,无法被分解为更小的部分,这与”比特”作为信息的基本单位的不可分割性完全一致。

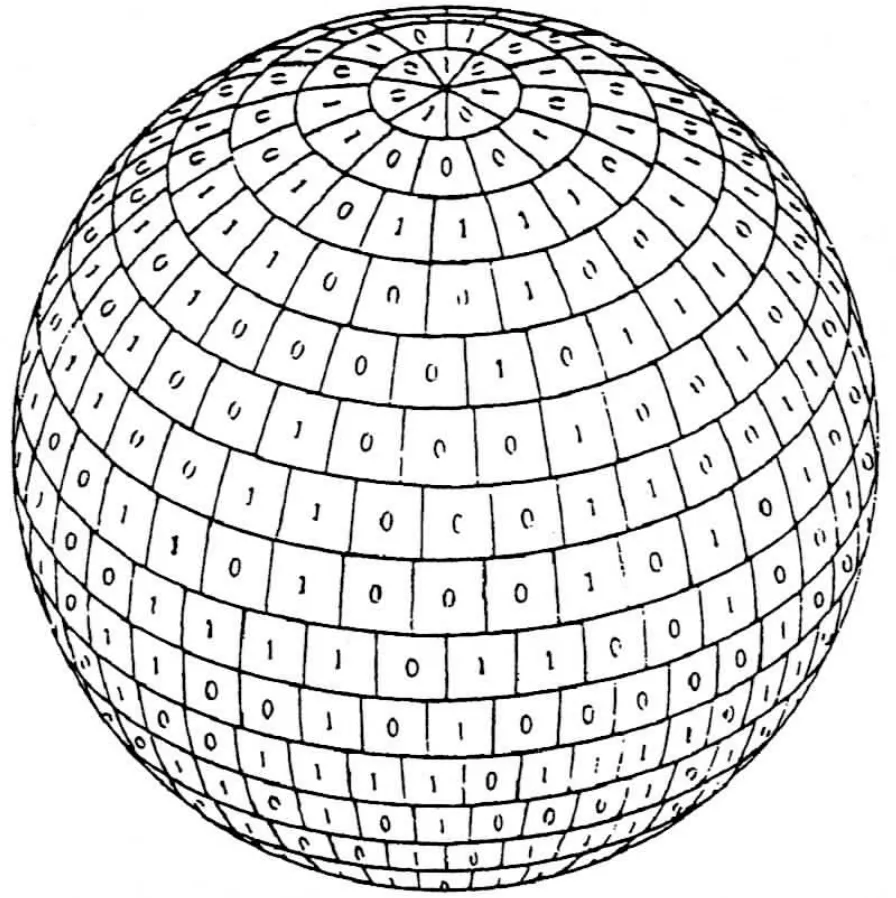

第三个例子:黑洞热力学 第三个例子来自黑洞热力学理论,这个例子更加深刻地展示了信息与物理实在的关系。Bekenstein发现黑洞的表面积与熵成正比,这表明黑洞的熵实际上代表了信息的丢失。他提出,黑洞的表面积可以被划分为许多小区域,每个区域对应一个比特的信息。这个发现从三个方面支持了”万物源于比特”理论:首先,黑洞的熵直接与信息(比特)相关,表明物理现象的本质是信息的处理和表达;其次,黑洞的熵是一个整体的信息现象,展示了信息的不可分割性;最后,对于外部观察者来说,黑洞的内部信息是不可知的,这表明信息的获取和解释依赖于观察者的视角和实验装置。

4个否定

对于“量子从何而来?”这个问题,我们的回答是:“存在本质上是信息的表达和处理,而不是某种独立于观察的实体。”但这又引发了一个更深层的问题:存在本身从何而来?存在由比特构成,物理学是信息的表达。但这些信息属于谁?一个世界的图景是如何从众多观察者-参与者的信息收集活动中产生的?在思考这些问题时,我们以四个“否定”作为指导原则。

第一个”否定”:正如威廉·詹姆斯所告诫的,“没有乌龟塔”。存在不是一个由大象支撑的球体,大象又站在一只乌龟上,乌龟又站在另一只乌龟上,如此无限延伸。换句话说,没有无限回归。没有结构,没有组织计划,没有由另一个结构或思想层次支撑的思想框架,再被另一个层次支撑,如此无限延伸,直至无底的深渊。对于无限性,除了循环之外,没有其他明显的替代方案,例如这样的循环:物理学产生了观察者-参与者;观察者-参与者产生了信息;信息又产生了物理学。

那么,存在就是建立在”虚无”之上的吗?卢瑟福和玻尔告诉我们,一张桌子99.9…%是空的,但这并不影响它的坚固性。莱布尼茨给了我们这样的安慰:“即使有人说整个生命不过是一场梦,物理世界不过是一个幻象,只要我们能够正确地运用理性,永远不会被它所欺骗,那么我就会说这个梦或幻象已经足够真实了。“

第二个“否定”:没有定律。就我们今天所见,物理定律不可能从永恒到永恒存在。它们必须在大爆炸时产生。没有齿轮和齿条,没有瑞士钟表匠来组装事物,甚至没有预先存在的计划,物理现象并不是由某种预先设定的机制或计划支配的。似乎只有一种根本算不上组织的组织原则能够提供解释,就像蚁群没有中央指挥,却能形成复杂的社会结构,真正的基础性原理可能不是我们通常理解的那种有序的、预设的组织方式,而是一种允许秩序自发涌现的基本机制。就像数学中‘边界的边界是零’这一原则一样,任何几何对象的边界的边界总是零,这一算不上原则的原则却无处不在,暗中支配这这个世界运行。

宇宙是一台机器吗?这个宇宙是否只是众多机器宇宙中的一个,每个宇宙都因其物理常数的不同而独特?我们的宇宙是否仅仅通过某种形式的人择原理从这个庞大的宇宙集合中被选中?

我们必须拒绝这种将宇宙视为机器的观点,因为它不可避免地要求我们假设一个更大的存在——一个能够制造出无限多样、无限数量宇宙的超级机器、计划或装置。

与“宇宙是机器”的概念直接对立的是“自我合成的世界”这一图景。后者认为,宇宙并非由预先设定的物理定律或外部机制驱动,而是通过观察者-参与者的互动和信息处理自然构建的。在这种观点下,观察者-参与者被比喻为在钢琴上敲出音符的人,每一个音符代表一个比特(信息的基本单位)。尽管每个音符看似微不足道,但它们共同构成了广阔的空间、时间和事物的世界。换句话说,宇宙的秩序和结构并非由某种外部力量或计划创造,而是通过观察者-参与者提出问题并记录答案(比特)的活动自然涌现的。

第三个否定:没有连续体

在数学中没有连续体,因此物理学中也没有连续体。数学逻辑领域半个世纪的发展已经清楚地表明,没有任何证据支持数连续体的存在性特征。赫尔曼·外尔告诉我们:“对这种超越世界的信仰,对我们的信念力量的考验,几乎不亚于对早期教父或中世纪经院哲学家学说的信仰”。这一来自数学的教训同样适用于物理学。

威拉德·范·奥曼·奎因告诉我们:“正如无理数的引入是一个方便的虚构,它简化了算术定律,物理对象也是如此,它们是被假设的实体,它们完善并简化了我们对存在流动的描述,物理对象的概念框架是一个方便的虚构,比字面真理更简单,但仍然包含了那些字面真理作为其分散的部分“。

物理学通常描述自然界中的连续现象(如时空、场),而数学更倾向于离散的特性,如像数论、图论、离散数学等。然而,量子物理学揭示了物理现象的离散特性,挑战了传统的连续体概念。玻尔说过:基本量子现象通过‘不可逆的放大行为’被‘终结’。量子现象通过不可逆的放大行为(如光电探测器的点击或照相乳剂的变黑)被转化为宏观的可观测现象,并且一旦被放大,原始的量子现象就被“终结”。这一过程强调了观察者在量子测量中的关键作用,以及量子现象的主观性和不可逆性。简而言之,物理学不是基于连续体,而是基于信息。

第三个“不”:没有连续体。数学中没有连续体,因此物理学中也没有连续体。数学逻辑领域半个世纪的发展已经清楚地表明,没有任何证据支持数连续体的存在性特征。赫尔曼·外尔告诉我们,“对这种超越世界的信仰,对我们的信念力量的考验,几乎不亚于对早期教父或中世纪经院哲学家学说的信仰”。这一来自数学的教训同样适用于物理学。正如无理数的引入是一个方便的虚构, 它简化了算术定律,物理对象也是如此,”威拉德·范·奥曼·奎因告诉我们,“是被假设的实体,它们完善并简化了我们对存在流动的描述。”

第四个也是最后一个“不”:没有空间,没有时间。天堂并没有赐予“时间”这个词。人类发明了它,或许在发明时满怀希望地假设“时间是自然防止一切同时发生的方式”。如果时间的概念存在问题,那也是我们自己创造的!正如莱布尼茨告诉我们的那样,“……时间和空间不是事物,而是事物的秩序……”或者正如爱因斯坦所说;“时间和空间是我们思考的模式,而不是我们生活的条件。”

爱因斯坦在1915年提出的经典几何动力学中,将空间和时间”焊接”为统一的时空概念。然而,这个至今仍被广泛接受的标准模型面临着来自量子理论的挑战。

量子理论揭示,时空并非像经典物理学描述的那样平滑连续。特别是在普朗克尺度(约10^-35米)上,量子涨落变得异常剧烈,以至于:

- 空间的连通性受到根本性质疑

- ”之前”和”之后”等时序概念完全失去意义

- 连续的时空描述在这个尺度上彻底崩溃

这一发现给我们带来深刻启示:任何试图描述终极实在的理论,都必须能够将连续的物理量转化为离散的信息单位(比特)。换句话说,只有建立在信息基础上的理论,才可能触及现实的本质。

五个线索

第一个线索:“边界的边界为零”这个来自代数拓扑学的原理,乍看简单得近乎平凡。想象一个实心圆,它的边界是圆周,而圆周的边界则是空集——这就是”边界的边界为零”的直观体现。然而,这个看似简单的数学原理却在物理学中展现出惊人的威力:它是麦克斯韦电磁理论的基石,是爱因斯坦几何动力学的基础,也是现代场论的核心主题。从这样一个简单的原理能够推导出如此丰富的物理规律,这给了物理学家们一个重要启示:也许宇宙最根本的规律远比我们想象的要简单。这激发了一个雄心勃勃的期望:有朝一日,我们可能找到一个极其简单的基本原理,从它出发,就能推导出所有的物理定律,就像从一粒种子中长出整棵大树一样。

第二个线索:“没有问题就没有答案”——这个看似简单的原则揭示了量子世界的一个基本特征。就像在”二十问”游戏中,如果不提出具体问题就无法获得任何信息一样,在量子物理学中,如果不进行测量,我们就无法谈论粒子的具体状态。比如,在没有实际测量之前,我们不能说一个电子具有确定的位置或动量,这些物理量仅在我们主动”提问”(即进行测量)时才显现出来。 更有趣的是,量子测量还有一个独特的特性:当我们选择精确测量某个物理量时,就必然失去测量其他相关物理量的能力。这就像是自然界在告诉我们:你只能问某些特定的问题,而且一旦选择了某个问题,就必须放弃问另一个相关的问题。因此,我们选择提出什么问题、在什么时候提问,直接决定了我们能够了解到的物理实在的某些方面。这一原则深刻地揭示了:在量子世界中,观察者通过其测量选择,实际上参与了物理现实的形成过程。

在探索从信息到量子理论的转化道路上,William Wootters做出了开创性的贡献。他巧妙地连接了两个长期被忽视但意义重大的发现。早在量子力学诞生之前,统计学家R.A. Fisher就证明了一个重要结论:要区分不同的群体,最有效的工具并非直接比较各个基因的概率,而是这些概率的平方根,也就是概率振幅——每个概率振幅都可以被视为一个三维向量。更准确地说,两个群体之间的可区分性是由它们在希尔伯特空间中的状态向量之间的夹角来度量的。 然而,Fisher处理的是”已存在于外部”的信息,而微观物理学面临着一个根本性的差异:微观世界中的信息并不简单地”存在于外部”,而是遵循着”没有问题就没有答案”的革命性原则——这就是互补性原理。Stueckelberg在1952年证明(后来被Saxon在1964年更清晰地阐述),正是这种互补性要求量子物理中的概率振幅必须是复数。Wootters的贡献在于,他从互补性和可区分性这两个基本要求出发,成功导出了量子力学中熟悉的复数希尔伯特空间结构,展示了量子理论可能源于更基本的信息原理。

第三个线索:超级哥白尼原则。超级哥白尼原则是对经典哥白尼原则的进一步扩展和深化。正如哥白尼打破了”地球是宇宙中心”的观念一样,这个原则要求我们摒弃一切形式的”中心主义”思维。它不仅反对空间上的地心说,更反对时间上的”现在中心说”。这一原则告诉我们:我们所处的”此时此地”并不具有任何特殊性。当我们思考观察者-参与者在宇宙中的角色时,不能仅仅局限于当下的观察者,也不能将地球上的观察者视为独特或优越。宇宙中的每一个时空点都应该被平等对待,每一个可能的观察者-参与者都具有同等的地位。这是一个极其彻底的去中心化思想:它要求我们在考虑物理实在时,必须超越自身所处的时空限制,采取一个更加普遍和客观的视角。这不仅是方法论上的要求,更是对我们理解宇宙本质的根本挑战。

什么是观察者-参与者?这不仅仅是一个被动的观察者,而是积极操作观测设备并参与意义构建的人。按照福勒斯达尔的定义,“意义”是一个集体建构的产物,是所有能够进行交流的人共同利用可获得证据而产生的结果。

但什么样的证据才算是”可用的证据”?让我们通过两个例子来理解: 想象一位科学家在岩石中发现了十亿年前宇宙射线中重核撞击的痕迹。然而,在他能够与同行分享这一发现之前,一场突如其来的小行星撞击摧毁了他的实验室、研究记录、样本,甚至夺去了他的生命。这个发现对意义的构建有贡献吗?在当时显然没有,因为没有任何信息被传播和分享。除非未来的考古学家通过精密的法医调查,重新发现并验证这一证据,否则这个发现就像从未存在过一样。

相比之下,让我们考虑那个经典的哲学问题:“如果森林里的一棵树倒下了,而周围没有人听到,它会发出声音吗?“从现代科学的角度看,这个问题有了新的答案。树倒下时留下的物理证据——断裂的木材、地面的痕迹、周围植被的变化——都可以被后来的调查团队发现和分析。这些证据是确凿的、可验证的,因此能够为意义的建构做出实质性贡献。

这两个例子说明:意义的构建不仅需要物理现象的发生,更需要这些现象能够被观察、记录、传播和验证。观察者-参与者正是在这个过程中扮演着关键角色,他们不仅观察现象,更参与到意义的创造过程中。

有人认为,在讨论早期宇宙时,“测量”和”观察”这样的概念不能作为基础,因为它们在宇宙初期并不存在。这种观点暗示着过去的状态是独立于观察者存在的。然而,“万物源于比特”理论为我们提供了一个截然不同的视角:现实本质上是我们的理论构建,过去只有在被记录于当下时才具有意义。

让我们通过一个具体例子来理解这一点:今晚我们将接收到来自40亿光年外类星体的光子。按照传统观点,我们会说这个光子在过去的30亿年、20亿年(当它穿过引力透镜时)、10亿年,甚至是昨天就已经”存在”了。但这种说法是有问题的。实际上,直到我们通过望远镜进行观测的那一刻,我们才能确定这个量子是从引力透镜的左侧通过、右侧通过,还是同时通过两边(类似双缝实验)。

这种”延迟选择实验”给我们一个深刻的启示:正如玻尔所说,任何量子现象只有在经过”不可逆的放大作用”——也就是实际的观测过程——才能被确认为发生。换句话说,我们所认知的”过去”并非客观存在,而是由当下的观测行为(比特)构建出来的。这不仅是对传统时间观的挑战,更揭示了观测行为在构建物理实在中的核心作用。

让我重写这段关于宇宙信息量的深刻讨论,使其更加连贯和易懂: 有人可能会说:用比特来构建如此丰富多彩的宇宙是荒谬的!地球上所有可能成为观察者-参与者的生命形式——从老鼠到人类,似乎都无法累积足够的信息来完成这项浩大工程。虽然所需的比特数量确实庞大,但并非无限。超级哥白尼原则提醒我们:不能仅仅考虑当前观察者-参与者已经产生的信息比特。我们今天通过观测设备为远古类星体发出的光子赋予意义,同样,未来的观察者-参与者也在参与构建今天的”现实”。在未来的500亿年里,还有数以亿计的观察站点等待被占据。就像过去5万年间,人类通过步行和航行推动了信息的传播和意义的构建,未来的星际传播将在更大尺度上促进这一过程。

那么,宇宙所需的信息量与观察者-参与者能够产生的信息量是否能够平衡?“世界是通过量子网络自我合成的系统”这一理念给出了肯定的答案。这个观点虽然大胆,但按照波普尔的标准,它提供了一个可以被证伪的清晰预测。

第四个线索:“意识”。我们已经走过了一条令人眩晕的思考之路:首先,基本的量子现象通过不可逆的放大过程被确认;其次,这些现象产生的信息以比特的形式被记录;第三,观察者-参与者通过交流使用这些信息来建构意义;最后,从过去到未来,无数的观察者-参与者、海量的比特、持续的信息交换,共同构建了我们所称的”存在”。

但这种”万物源于比特”的观点是否陷入了一个悖论?我们是否在试图用一个更神秘的概念(意识)来解释相对清晰的物理世界?正如玛丽·居里所说:“物理学研究的是事物,而不是人。“当我使用仪器获得测量数据时,我的身份似乎与这个发现无关。但真的是这样吗?

在科学实践中,任何测量声称都需要同行验证才能成立。正如莫顿·怀特提醒我们的,科学共同体如何应用其可信度标准?这让我们想起了古希腊哲学家巴门尼德的观点:“存在与认识到它的思想是同一的。“

然而,我们应当谨慎对待”意识”这个概念。在计算机技术快速发展的今天,有意识和无意识之间的界限正在变得模糊。也许未来我们需要重新定义”谁”的含义。但目前,我们仍然接受费勒斯达尔的基本原则:“意义是所有能够交流者共同使用证据的产物。“

尽管如此,作为”万物源于比特”理论的核心,我们仍然认同费勒斯达尔的基本原则:“意义是所有能够交流者共同使用证据的产物。“这个定义巧妙地避开了传统的意识中心主义,转而强调交流和证据的重要性。因此,与其纠结于”谁”的具体定义,不如将注意力转向”交流”这个更基础的概念,探索意义建构的本质过程。

费勒斯达尔的陈述并非给出了一个终极答案,而是打开了一扇通向更多深刻问题的大门。例如,当人类最终学会与蚂蚁这样的物种进行交流时,它们对世界的理解和探索是否也应该被纳入意义建构的范畴?另一个重要问题是如何区分封闭的、狭隘的通信网络与开放的通信网络,以及如何运用这种区分来理解现实与某些人造系统(如扑克游戏)之间的界限——有时后者甚至会给人一种比现实更真实的感觉。在费勒斯达尔的理论框架中,“交流”这个概念可能是最具挑战性的。它代表了一个不断发展的研究领域,随着时间推移,其复杂性与日俱增。

第五个也是最后一个线索:多则不同 “多则不同”(More is Different)这一原理揭示了一个深刻的自然现象:当基本单元达到足够数量时,系统会自发产生全新的特性。这种涌现并非源于预设的计划,而是来自内在的必然性。例如,当足够多的水分子(H₂O)聚集在一起时,它们会自发展现出固态、液态和气态等不同形态。相变、超流性和超导性等现象都印证了安德森的这一简洁而深刻的观点。 这种”量变导致质变”的特性不仅存在于物质世界,在信息系统中也同样显著。以计算机的发展为例,短短几十年间,它就自发演化出了类似生物系统的”器官”结构,不同功能被分配到不同的组件中。同样的模式也出现在现代大型电信系统中,它们也不可避免地发展出了专门化的功能”器官”。 这引发了一个更具启发性的思考:时间、空间以及其他所有物理学特征,是否也可以被理解为一个自我合成的信息系统中自发产生的”器官”?这暗示着:存在本身可能就是一个不断自我组织和演化的信息网络。

结论

时空连续体,甚至连续体存在本身。除了作为理想化,这两个实体都不能声称是描述自然的基本范畴。此外,认为这个或那个物理量”在那里”具有这个或那个数值,而没有通过适当的观察设备提出问题并获得答案,这是错误的。

这样获取的信息构成了物理学,并以比特的形式出现。在黑洞的黑暗之夜中淹没的比特数表现为视界面积,用Bekenstein数的语言表达。宇宙的比特数,无论如何计算,都是十的非常大的幂次。在五百亿年的时间尺度上,观察者-参与者的基本行为数量也是如此。

而且,除了通过那些我们视为观察者-参与者基本行为的跨越时间的量子现象之外,没有任何方法能够构建我们所谓的”现实”。这就是为什么我们认真对待”万物源于比特”的主题。

这个结论强调了三个核心观点:

- 连续性只是一种理想化的描述

- 物理量的存在依赖于实际的观测过程

- 现实的本质是信息(比特)的集合与处理